-Les plus anciens vont se rappeler. Dans les années 1985, Henri Nallet, ministre de l’Agriculture de François Mitterrand, était venu à Saint-Paul-de-Fenouillet militer pour que les agriculteurs deviennent les jardiniers de l’espace. Dans le même temps, Jacques Blanc, alors président de la Région Languedoc-Roussillon, survolant cette même région, avait pu dire à peu près, la phrase suivante : « Et dire que toutes ces vignes vont disparaître »

Aujourd’hui, Annie Genevard, ministre de l’Agriculture du président Macron, est venue se pencher sur l’oreiller mortuaire de notre département. Rien de nouveau dans les annonces, sinon que de l’argent, pas suffisamment, va être distribué pour casser et pas pour construire.

Or, depuis les années 1985, les landes se sont étendues avec tous les problèmes environnementaux créés. Un responsable me disait, il n’y a pas longtemps : « Prends ta voiture, fait le tour du territoire et prend des photos des vignes, car dans pas longtemps, il n’en restera pas beaucoup ».

Des leurres aux non-dits

Ils ont existé à foison dans cette même période. Celui de la qualité en priorité, même s’il est certain qu’un producteur qui se respecte, et cela, dans tous les domaines, doit rechercher en permanence à tendre vers cette qualité. C’est ce que les vignerons ont fait. Pour quel résultat aujourd’hui ?

Dans le même temps, le discours entretenu a été de ne montrer que les choses positives. Désolé, mais la vraie vie, ce n’est pas cela. Les choses positives sont réelles certes, mais existent aussi, les choses qui le sont moins. Même si nous pouvons comprendre que cette méthode adoptée, utilisée, était pour ne pas affoler les producteurs, il faut bien admettre que cette solution n’était pas bonne. De plus, bien involontairement, elle infantilisait les hommes et les femmes attachés à leurs productions, les entraînait à la passivité.

Un autre leurre utilisé et qui perdure, tend à dire que pour vendre plus cher, il faut produire moins. Ce raisonnement va dans le sens de l’arrachage programmé. C’est un raisonnement basique, qui peut être dangereux. La vérité est que la bourgeoisie française, veut produire peu et vendre cher. Ainsi, elle peut être qualifiée de ‘‘fainéante”. Cela se vérifie dans tous les secteurs économiques.

Il faut bien le dire, nous distinguons mieux aujourd’hui, ou nous mènent ceux qui dirigent le pays depuis une quarantaine d’années. C’est l’abandon pur et simple de toute une production qui était le fleuron de l’économie départementale.

Dans l’immédiat, passer à autre chose

Dans ce contexte, le manque d’eau, devient un outil pour permettre aux décideurs, d’aller plus vite dans leur sinistre besogne. Au moment où les caves coopératives, dynamiques de notre économie pendant des lustres, ferment leurs portes les unes à la suite des autres, au moment où les individuels connaissent également des problèmes, l’heure n’est plus à attendre les promesses. Elle est davantage à chausser les ”rangers”, revêtir les parkas, non pas pour faire visiter notre beau territoire en mode survie, mais pour, ensemble, occuper le pavé. La solution, ne peut pas être individuelle. Elle sera collective ou ne sera pas.

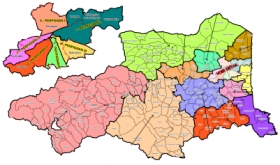

Passer à autre chose, c’est aussi considérer que les communes sont le socle, les piliers de notre République. De ce fait, elles ont un rôle majeur à jouer pour continuer à faire vivre leurs territoires, à faire vivre la ruralité, à améliorer sans cesse la vie des populations qui sont sur place.

Cela demande aujourd’hui de faire avec les principaux concernés pour trouver les solutions adéquates. Non seulement d’être avec eux, mais d’être devant dans les revendications.

Nous terminerons par une phrase de Jacques Arago, frère de François* : “La fatalité est un manteau de servitude que nous devons secouer dès les premiers pas de notre vie de réflexion.”

Joseph Jourda

*Dominique François Arago est un astronome, physicien et homme d’État français, né le 26 février 1786 à Estagel (Roussillon) et mort le 2 octobre 1853 à Paris. Il est l’aîné et le plus célèbre de sa fratrie.