L’ambiance était au débat en ce mercredi 26 novembre à la salle des fêtes de Latour-de-France. Après que le maire Marc Carles, ait souhaité la bienvenue aux nombreux participants, la parole était laissée aux responsables administratifs, dont ceux de la préfecture. Fabienne Bonnet, présidente de la Chambre d’Agriculture était également présente

Jean-Louis Fusiller, président de l’ASA locale, accompagné de Kristelle Soler, vice-présidente, devait faire un rappel des discussions déjà entamées dans diverses réunions publiques et rappeler que l’ASA veut jouer la carte de la solidarité. Les explications très fournies techniquement sur le projet pouvaient commencer.

Un dossier suivi de prêt par Monsieur le Préfet

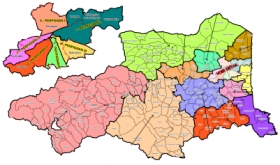

C’est sur la base d’un diaporama très explicite, que les diverses données devaient être transmises.

À vrai dire, un long parcours dans les méandres de connaissances qui souvent devaient dépasser les participants à la réunion tant ces dernières, très approfondies du reste, montraient le sérieux de toutes celles et ceux qui ont participé à l’élaboration du projet.

Des financements possibles pour la réalisation, aux économies d’eau recherchées par les divers maillages et adducteurs, un véritable tour d’horizon technico-économique devait ainsi être présenté. Mais la salle s’impatientait.

Un débat controversé

Il devait se dérouler dans un climat serein mis à part une montée de ton, lorsqu’il a été question de l’approvisionnement en eau pour le bétail. Beaucoup de questions posées, beaucoup de réponses fournies, mais le scepticisme ne semble pas pour autant avoir été complètement levé.

En effet, des questions ne pouvaient pas trouver de réponse entre autres celle d’un intervenant : « Compte tenu du changement climatique, quel comportement aura le barrage sur l’Agly ?».

On sent que ce projet ne fait pas l’unanimité. Ceci pour une simple raison bien connu, l’eau, c’est la vie, d’où toute les inquiétudes.

Une étude menée par des universitaires*

Ce projetant dans les années 2030, cette étude peut permettre d’avoir une vision à plus long terme. Réalisée par Jean-Daniel Rinaudo (Brgm) avec la collaboration de : Laure Maton et Yvan Caballero (Brgm), Jean-Michel Citeau, Sébastien Chazot, Isabelle Terrasson (BRL ingéniérie), P. Garin, V. Lenouvel, M. Matignon, M. Montginoul, A. Richard, D. Rollin (Cemagref), elle montre en effet l’évolution possible de l’agriculture dans notre département. Elle montre « la forte croissance de la surface agricole et le retour des grandes cultures et des prairies ont ainsi globalement conduit à une forte augmentation globale des besoins en eau d’irrigation. Pour répondre à cette demande, le règlement d’eau des trois retenues du département a été modifié en faveur de la fonction « stockage ». (citation).

Elle détermine aussi la « Coexistence de trois types d’exploitations maraîchères. De grandes exploitations ultra-compétitives, représentant 30 % des surfaces, produisent sous contrat pour le maxi discount (cf. scénario 1). Des petites exploitations familiales (30 % des surfaces) produisent pour un marché local (vente directe sur les marchés et à la ferme). Enfin, un 3e type d’exploitations (40 % des surfaces) produit des variétés de légumes à haute qualité gustative (produits labellisés Sud Intense) pour certaines enseignes haut de gamme de la grande distribution (la Grande Épicerie) en France et en Europe. » (citation)

Pour aller vers ces perspectives, il faut immanquablement de l’eau.

Au cas où un refus d’accorder une carte blanche au projet venant de l’ASA locale, monsieur le préfet utilisera-t-il les mesures administratives adéquates pour l’adopter malgré tout ? La question est posée.

Joseph Jourda

*Il est possible de transmettre l’étude des universitaires à qui serait intéressé.