(Vu sur la Toile)

Loi sur la mobilisation générale en Algérie : de quoi s’agit-il ?

(Article de Par Adlène Meddi • Rédaction hebdomadaire Le Point)

Le Point.- « Si tu as une carte d’aptitude du service militaire, alors prépare-toi, tu fais partie des réservistes concernés par la mobilisation générale. » « J’ai passé mon service de deux ans en pleine décennie noire, les années de braise, et je suis prêt à servir encore une fois mon pays. » « L’Algérie se prépare à l’épreuve de feu. Que Dieu nous protège. » « Alors c’est la guerre ? ! »

Sur les réseaux sociaux, des messages alarmistes ou patriotiques, des inquiétudes et des interrogations fusent depuis que le Conseil des ministres, sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, le 20 avril, a approuvé un projet de loi relatif à la mobilisation générale, « visant à définir les dispositions liées aux modalités d’organisation, de préparation et de mise en oeuvre de la mobilisation générale, prévue à l’article 99 de la Constitution ».

L’article 99 de la Constitution stipule : « Le Haut Conseil de sécurité entendu, le président du conseil de la nation et le président de l’Assemblée populaire nationale consultés, le président de la République décrète la mobilisation générale en conseil des ministres. »

Tensions régionales

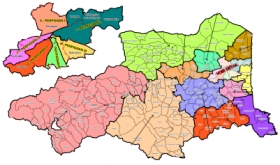

Publiée en mode communiqué officiel, sans contextualisation ou explication, l’information a créé une bulle spéculative dans l’opinion, même chez les plus affûtés des observateurs. Le lien a été vite fait avec les tensions régionales et ses récents développements, notamment la crispation entre Alger et Bamako après la destruction par des chasseurs de l’armée de l’air algérienne d’un drone malien dans une zone frontalière à l’extrême-sud algérien. Ou encore les discours répétitifs des officiels, civils et militaires, sur les « dangers qui encerclent l’Algérie » et l’urgence de « consolider le front interne face aux menaces qui ciblent [le pays] ».

« Être encerclé par un cercle de feu n’est pas un abus de langage, assène un responsable. C’est une réalité géostratégique qui mobilise forces armées et différentes structures de l’État. » Au sud, comme mentionné, Bamako multiplie les signes d’hostilité, suivi par ses partenaires burkinabés et nigériens.

Pour Alger, derrière la manoeuvre se cache le voisin de l’Ouest qui concurrence l’Algérie sur le terrain de l’influence au Sahel (et en Afrique en général). Les officiels à Alger confirment leur thèse l’illustrant avec la dernière rencontre à Rabat, lundi 28 avril, entre le roi Mohammed VI et les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Matraquage médiatique

Les tensions avec le Maroc risquent aussi de s’accentuer sous l’effet de deux accélérateurs. D’abord, un soutien plus prononcé de l’administration Trump à la feuille de route du royaume sur le Sahara occidental, et ensuite, la perspective du 50e anniversaire en novembre de la Marche verte ?

À l’est, le soutien américain et émirati au maréchal Khalifa Haftar inquiète Alger, d’autant que l’homme fort de l’Est libyen nourrit l’ambition de réitérer ses coups de force en avançant ses troupes au plus près de la frontière algérienne.

D’ailleurs, à proximité de cette frontière, le chef d’état-major de l’armée, Saïd Chengriha, a supervisé cette semaine un important exercice tactique à balles réelles dans le secteur opérationnel d’In Amenas, « cette région sensible en particulier », pour reprendre les termes du patron de l’armée.

Le matraquage médiatique sur les menaces encerclant le pays et la réalité des tensions régionales a installé l’opinion dans une conviction : « L’introduction de ce texte évoque une préparation implicite à des menaces graves, voire à des scénarios de conflit. »

Tentant de rassurer l’opinion, l’ex-général-major Abdelaziz Medjahed, ancien conseiller défense du président Tebboune, a déclaré à des médias que « la mobilisation générale n’est pas synonyme de guerre, mais d’organisation collective, de solidarité et de résilience face à toutes sortes de défis ».

« Prendre les devants »

« Il y a un amalgame entre approbation d’un projet de loi en conseil des ministres et sa mise en oeuvre », explique un juriste, ajoutant : « Le président n’a pas enclenché la mobilisation générale, c’est ce que l’opinion a compris à tort, il a juste annoncé qu’une loi, qui devait être approuvée il y a presque un an, va encadrer ce mécanisme. »

Rien à voir avec le contexte actuel ? « Au vu de la situation régionale tendue à nos frontières, les autorités ont décidé de prendre les devants pour ne pas être prises au dépourvu si un événement grave venait à se produire », se contente de répondre une source officielle.

Il aura fallu attendre mercredi 30 avril pour connaître le contenu de ce projet de loi sur la mobilisation générale, à l’occasion de sa présentation par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, devant la commission des Affaires juridiques et administratives et des libertés au Parlement.

Le texte, qui contient 69 articles, serait « un nouveau jalon qui s’ajoute au système juridique et réglementaire régissant ce domaine, notamment après la promulgation de la loi relative à la réserve militaire et de tous ses textes d’application ». Il vise à définir en détail les dispositions relatives à la mobilisation générale prévue par l’article 99 de la Constitution cité plus haut.

Dispositions relatives au « [renforcement] de la capacité de défense de la nation », en rendant « efficace » le « passage des forces armées, des institutions de l’État, des organismes et des établissements nationaux, ainsi que de l’économie nationale d’un état de paix à un état de guerre, en mettant les capacités nationales au service de l’effort de la guerre ».

Le projet de loi définit deux cas où la mobilisation générale peut être décrétée en Algérie : d’abord, quand « le pays est confronté à un péril imminent susceptible de porter atteinte à ses institutions constitutionnelles, à son indépendance ou à son intégrité territoriale ». Le second cas est une « agression effective ou imminente, conformément aux dispositions prévues par la Constitution ».

Série de mesures pour passer à l’état de guerre

Parmi les mesures phares proposées dans le projet de loi, qui se base sur une « approche intégrée, impliquant l’État, les secteurs public et privé, la société civile et les citoyens », citons « les modalités d’organisation de la mobilisation générale », notamment la préparation par des ministères « des plans spécifiques, coordonnés par le ministère de la Défense, qui élabore un plan général soumis à l’approbation du président ».

Au chapitre des mesures de la mise en ?uvre de la mobilisation générale, plusieurs actions sont prévues, notamment « la transition des forces armées vers l’état de guerre », la « suspension des départs à la retraite pour le personnel clé », le « rappel des réservistes militaires », etc.

Le texte prévoit aussi d’imposer aux citoyens le respect des mesures spécifiques et punit la diffusion des « informations nuisibles ». L’article 38 stipule également que « le ministre de l’Intérieur peut également ordonner l’expulsion de ressortissants de pays hostiles si leur présence menace la sécurité nationale ».

« L’adoption de la loi sur la mobilisation générale par l’Algérie est une étape majeure qui reflète l’évolution de sa doctrine militaire. Elle s’aligne sur les pratiques des grandes puissances qui, face à l’instabilité mondiale, réactivent des mécanismes de mobilisation nationale », écrit le chercheur en histoire militaire et études de défense Tewfik Hamel dans son blog. « Reste à savoir si cette loi demeurera un cadre préventif, ou si elle sera le prologue d’une montée en puissance stratégique, dans une région où les équilibres sont de plus en plus fragiles », conclut-il.

Pour rappel, la dernière mobilisation de l’armée algérienne date du 14 novembre 1963 lors de la guerre des Sables entre l’Algérie et le Maroc, mais il s’agissait d’une « mobilisation partielle ». Lors des années 1990 et face à l’insurrection islamiste, la lutte antiterroriste a été encadrée par l’état d’urgence (1992-2011) et des mesures d’exception ont été adoptées, comme le rappel des réservistes : un peu plus de 50 000 militaires rappelés rien qu’entre 1995 et 1999, d’après les chiffres du ministère de la Défense.

(Source : Le Point)