Prévention des inondations : marche à suivre pour les opérations d’entretien des cours d’eau et d’enlèvement des embâcles

Les graves intempéries des 5 et 6 mars derniers ont rappelé l’impérieuse nécessité de procéder à un entretien régulier des cours d’eau et, notamment, à l’enlèvement des embâcles et à l’entretien des lits des fleuves et rivières (ex : végétations anarchiques à supprimer). Dans ce contexte, j’ai souhaité, par la présente circulaire, vous rappeler la marche à suivre sur les plans juridique, administratif et financier. Je vous invite, sans tarder, à engager ou poursuivre ces opérations indispensables pour limiter les risques liés aux crues et aux phénomènes météorologiques qui ne manqueront pas de survenir à nouveau.

1 — Rappel : les propriétaires riverains des cours d’eau non-domaniaux ont une obligation légale d’entretien.

Ce principe est rappelé aux articles L215-14 et L432-1 du code de l’environnement. Le propriétaire est tenu à un « entretien régulier » du cours d’eau, ayant pour objet de « maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». L’article L432-1 dispose par ailleurs que « tout propriétaire d’un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d’entretien, sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique ».

Vous pouvez, de même que les EPCI ou syndicats compétents, mettre en demeure les propriétaires riverains de s’acquitter de leurs obligations, conformément à l’article L215-16 du même code. Si cette mise en demeure reste infructueuse, la collectivité peut alors y pourvoir d’office, à la charge de l’intéressé.

Cependant, l’ampleur et le coût de ces travaux peuvent rendre difficile l’application de ces dispositions. Dans de nombreux cas, les collectivités territoriales et leurs groupements n’ont donc d’autre choix que de se substituer aux riverains pour l’exécution des travaux à mener. A ce titre, je souhaite vous préciser le cadre dans lequel vous pouvez intervenir.

2 — Les communes ou leurs groupements peuvent intervenir dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général (DIG).

L’article L211-7 donne la possibilité aux communes et à leurs groupements de se substituer aux riverains défaillants pour l’exécution de travaux déclarés d’intérêt général. La procédure de DIG donne compétence au maître d’ouvrage public pour réaliser des travaux au bénéfice de propriétés privées, en utilisant des ressources publiques. Elle permet aussi de demander une participation financière aux personnes ayant rendu les travaux nécessaires.

La nécessité d’une DIG est liée à l’obligation de légitimer l’engagement de deniers publics sur des propriétés privées, et d’autoriser l’accès à des parcelles privées. En l’absence de DIG, les travaux réalisés par le syndicat ou la collectivité sont illégaux et peuvent être contestés devant le tribunal administratif.

Il est vrai que le délai moyen d’instruction d’une DIG est long (plusieurs mois), en raison de la nécessité de procéder à une enquête publique. Le dossier d’enquête publique est déposé en plusieurs exemplaires (au moins autant d’exemplaires que de communes membres du syndicat). Le lancement de la procédure nécessite le dépôt, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), d’un dossier composé comme suit :

1°) un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération ;

2°) un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :

– une estimation des investissements par catégorie de travaux ou d’ouvrages ;

– les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes ;

3°) un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux.

Vous trouverez, en annexe, la liste des pièces complémentaires nécessaires si vous souhaitez faire participer au financement les personnes intéressées ou qui ont rendu les travaux nécessaires.

TOUTEFOIS, je vous précise que l’article R. 214-44 du code de l’environnement prévoit des dispenses de procédure administrative en cas de danger grave, imminent et présentant un caractère d’urgence. Dans ce cas, le formalisme de la DIG n’est pas exigé : une simple information préalable du préfet suffit, justifiant ces critères d’urgence et de danger. Je suis prêt, dans le contexte que le département a connu, à accompagner très favorablement vos demandes.

3 – Cas particulier du brûlage dirigé :

Le brûlage dirigé n’est pas la méthode la plus recommandée, pour des raisons techniques, environnementales et de sécurité. Toutefois, dans certains cas, il peut s’agir de la seule solution envisageable, pour des raisons pratiques. Dans ce cas, le brûlage devra respecter les conditions de mon arrêté du 14 avril 2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêts et milieux naturels. En particulier, une telle opération devra recevoir l’avis de la commission prévue dans le cahier des charges du brûlage dirigé. Je vous précise que j’ai donné des instructions pour que cette commission, animée par la DDTM, se réunisse à un rythme régulier.

4 – Financements possibles :

Dans certaines conditions, l’agence de l’eau peut contribuer au financement des opérations d’entretien ou d’enlèvement d’embâcles. Certes, le 10ème programme de financement de cette agence, actuellement en cours, ne fait pas de l’entretien des cours d’eau une priorité. Toutefois, des financements peuvent être obtenus dans deux cadres différents :

– soit dans le cadre du droit commun des aides à la restauration des milieux aquatiques : l’agence de l’eau peut s’engager financièrement dans un programme de restauration morphologique d’un cours d’eau, auquel peut être inclus un volet « entretien » faisant l’objet d’une contractualisation ; ces programmes sont élaborés à l’échelle des bassins versants sous la maîtrise d’ouvrage des syndicats de rivière ;

– soit dans le cadre du dispositif de secours à la suite d’une crue : l’aide de l’agence vise alors la remise en état des ouvrages pour retrouver la situation précédant le sinistre. Ces travaux peuvent porter sur les cours d’eau (enlèvement d’embâcles), mais aussi sur les ouvrages d’eau potable et d’assainissement. L’agence peut alors contribuer à hauteur maximale de 30% du coût des opérations, sous réserve que la commune soit couverte par un arrêté de catastrophe naturelle (à cet égard, je vous rappelle que j’ai engagé les démarches visant à obtenir la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes à la suite des intempéries des 5 et 6 mars). Ce dispositif est réservé aux travaux dont l’urgence est avérée. Enfin, ces travaux ne doivent pas entraîner une dégradation de l’état du cours d’eau.

*

* *

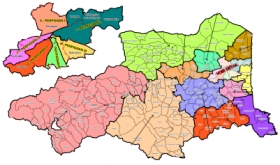

Par ailleurs, j’appelle votre attention sur la nécessité d’envisager la création de syndicats ou de structures de gestion à des échelles adéquates. Ces structures seraient à même d’organiser des programmes d’entretien de manière mutualisée et cohérente. Elles pourraient bénéficier de l’appui financier du conseil général et/ou de l’agence de l’eau.

Mes services (DDTM / service de l’eau et des risques) restent à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires. Pour mémoire, une plaquette d’information est disponible sur internet ( http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr – rubrique « Actions de l’Etat / Environnement »).