(Vu sur la Toile)

« Certaines appellations disparaîtront si elles ne s’adaptent pas » : le vin héraultais à l’épreuve du réchauffement

(Cyril Durand – Rédaction Hérault Tribune)

Hérault Tribune.- Canicules, sécheresses, gels précoces… Entre adaptation et espoirs de renouvellement, les AOP héraultaises réinventent leurs pratiques pour préserver terroirs et identités. Mais en sont-elles toutes en mesure d’assurer leur pérennité ?

Le réchauffement climatique n’épargne aucune appellation. Gel printanier inédit, canicules à 42°C, vendanges de plus en plus précoces, baisse de la consommation et concurrence accrue : les vignobles de l’Hérault, et plus largement hexagonaux, traversent une « polycrise », comme la qualifie Jean-Marc Touzard, directeur de recherche dans l’unité innovation de l’Institut national de recherche pour l’agriculture (l’INRA), l’alimentation et l’environnement (Inrae) et spécialiste du vin. Face à ce constat, chaque territoire tente de trouver ses propres réponses.

« Certaines disparaîtront si elles ne s’adaptent pas »

Pour Jean-Marc Touzard, l’avenir passe par un grand plan de renouvellement du vignoble et par une diversification des profils de vins : les AOP de terroir, ancrées dans les paysages et porteuses d’une promesse environnementale, les vins conviviaux de moyenne gamme et de nouvelles gammes faiblement alcoolisées destinées aux jeunes générations. Mais l’alerte est claire : « Certaines appellations disparaîtront si elles ne s’adaptent pas. »

Lunel : « Sans irrigation, c’est la fin du muscat »

Dans le Lunellois, la survie de l’appellation “muscat de Lunel” reposerait, selon Frédéric Saint-Jean, président de la cave coopérative, sur une condition : l’eau. “Pour que le muscat reste sur son terroir, il faut l’arroser, sinon le cépage ne pourra pas continuer“, assène-t-il. C’est la seule chose essentielle à modifier dans le cahier des charges de l’AOP.”

La récolte 2025 est en baisse de “10 à 20 % par rapport à l’année dernière, on baisse chaque année”, confie-t-il, aggravant une trésorerie déjà tendue. “On devrait avoir l’autorisation d’arroser. Sinon les gens arrachent les vignes, ils ne replantent pas du muscat, ça c’est clair”, assène le président qui attend une réponse de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dans les mois à venir.

L’irrigation ne sera pas que la seule réponse face à la baisse des volumes car le marché, lui aussi, se rétrécit : “Le sucré n’a pas le vent en poupe, mais c’est un marché de niche.” Et, malgré “les médailles et la fidélité d’une clientèle”, avoue le président, l’avenir reste incertain : “Buvez du muscat de Lunel, vous nous sauverez”, lance-t-il.

Pic Saint-Loup : préserver la syrah, cépage emblématique

À une trentaine de kilomètres de là, l’appellation Pic Saint-Loup a pris le problème de front. “Depuis trois ans, on a une commission réchauffement climatique au sein de l’AOP”, explique son président Henri Breton. “On travaille fortement dessus avec des essais, et on est un peu un site pilote dans l’Hérault.” En effet, “c’est vraiment une approche atypique, territoriale, poursuit Jouanel Poulmarc’h, chargé de mission changement climatique à la chambre d’agriculture de l’Hérault. C’est le syndicat qui a dépêché une commission d’agriculteurs, et nous en tant que chambre on est animateur de cette commission.

L’objectif est d’une part d’avoir une vision territoriale du changement climatique (projections climatiques, cartographies des sols, sensibilité du territoire à la contrainte hydrique, amélioration de la connaissance des agriculteurs…) et d’autre part d’alimenter la connaissance autour des leviers d’adaptation prioritaires via des expérimentations. “On travaille par exemple sur de l’ombrage par défilé, sur la gestion du plan de palissage, sur les biochars, sur les couverts végétaux”, explique le chargé de mission.

“On sera obligé de travailler sur notre cahier des charges”

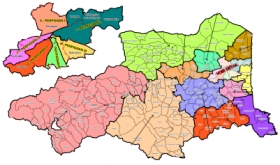

L’aire de l’AOP Pic Saint-Loup s’étend sur dix-sept communes, adossées aux premiers contreforts cévenols dans la zone des garrigues au nord de Montpellier. Elle se targue d’une “singularité climatique qui subsiste quel que soit le millésime”, avec des étés chauds et secs, ce qui la positionne en première ligne durant les épisodes caniculaires. Et avec “seulement 7 à 8 % de vignes irrigables”, précise Henri Breton, le Pic Saint-Loup mise avant tout sur la résilience et l’innovation collective.

Pour se faire, l’AOP “alloue une somme assez conséquente pour faire des recherches sur plusieurs points : le palissage, la gestion des sols et le choix des clones de syrah – cépage phare mais sensible à la chaleur – et revaloriser des variétés traditionnelles comme le cinsault et le carignan”, poursuit M. Breton. Et de conclure : “On sera obligés de travailler sur notre cahier des charges dans les prochaines années.”

Frontignan : un cépage polyvalent mais un vignoble fragilisé

À Frontignan, le muscat se veut robuste : “C’est un cépage extrêmement rustique, qui n’a pas besoin de beaucoup d’eau”, argue William Juan, président de la cave coopérative de la ville. Mais les vieilles vignes souffrent désormais : “Avant, il était commun de trouver des vignes de 60, 70, 80 ans qui produisaient encore du raisin. Aujourd’hui, ce sont les vignes jeunes qui tiennent plus facilement le choc”, dit-il.

La cave coopérative, qui a déjà terminé ses vendanges et ferme ce mercredi 27 août, a lancé des campagnes de rajeunissement du vignoble “pour qu’il soit apte à tenir le choc face au réchauffement et au manque d’eau” et demandé à l’INAO, comme sa soeur jumelle lunelloise, d’autoriser l’irrigation. “Nous travaillons aussi sur le sol : il faut absolument éliminer toute concurrence, toute adventice, pour que l’intégralité de l’eau du sol aille à la souche, et nous faisons des apports de compost : il absorbe l’eau et la relargue progressivement, ce qui permet de tenir le choc face aux périodes estivales”, poursuit le vigneron frontignanais.

Terrasses du Larzac : « On est prudents »

Plus récente (11 ans d’existence), l’AOP Terrasses du Larzac aborde l’avenir avec prudence mais confiance. “Ce n’est pas vraiment le réchauffement, c’est le dérèglement. Presque tous les ans on a un record dans un sens ou dans l’autre, et ça rend l’adaptation pas facile et pas évidente, confie Sébastien Fillon, président de l’AOP. En 2019, on a battu un record à 42°, en 2021, il y a eu un gel au printemps qu’on n’avait jamais vu dans la région.”

Les vignerons réunis dans cette appellation, nichée sur les contreforts du plateau du Larzac – “le fait d’être au pied des montagnes nous donne un peu plus d’eau et de fraîcheur” -, observent toutefois une succession d’épisodes extrêmes – gel, canicule, pluies violentes – et ajustent ainsi leurs pratiques : cépages méridionaux mieux adaptés à la chaleur mais sensibles au gel, palissage assoupli pour créer de l’ombre, expérimentations hors appellation avec des cépages grecs ou portugais.

“Une réduction inévitable des surfaces”

Protégée par la fraîcheur des contreforts montagneux, l’appellation bénéficie d’une bonne dynamique d’autant plus que neuf cépages rouges sont autorisés dans l’encépagement et l’assemblage.“Cela nous permet d’avoir une belle palette et de pouvoir jouer sur les différents cépages, explique le vigneron. Globalement, le monde du vin c’est rude, mais notre appellation est un bon amortisseur pour les collègues des Terrasses du Larzac. On est prudents, on sait dans quel monde on vit, mais pour l’instant ça va plutôt bien. »

D’un muscat fragile sans irrigation à un Pic Saint-Loup laboratoire d’adaptation, en passant par les Terrasses du Larzac encore relativement préservées, chaque appellation du Languedoc illustre une facette du défi climatique. Une certitude demeure, résumée par Jean-Marc Touzard : “On va vers une réduction inéluctable des surfaces et des volumes. L’avenir des appellations dépendra de leur capacité à s’adapter.”

“Il faut que ça évolue, c’est sur, poursuit Jouanel Poulmarc’h. La gestion du plan de palissage fait, par exemple, partie des leviers d’adaptation du vignoble. En effet, ça veut dire qu’il faut assouplir les cahiers des charges sur ce sujet et agir auprès de l’Inao en faisant du lobbying.” Un enjeu, au final, plus politique que climatique.

(Source : magazine Hérault Tribune)

|